在十二平均律中,有十二个大调,也有十二个小调(不管是自然小调和声小调旋律小调等等都算作小调)绝大多数我们听到的音乐,都是建立在调性的基础上的,可以分析出在哪个调上,并且可以经常随意地进行转调那么,不同的调究竟有什么区别呢?。

有许多人听说过不同调带有的不同“色彩”的说法,比如D大调是什么颜色什么感觉,e小调又是什么颜色什么感觉这种说法是否合理,有没有科学依据呢?我们必须先认识到,现在我们觉得理所当然的十二平均律体系,是人类文明经历了几千年的发展才被确定下来的。

由于古代人的数学水平不够,无法计算2的12次方根这么复杂的无理数,所以尽管很早以来人们就想到可以把一个八度平均分成12份,却一直无法算出精确的频率值人类在很早的时候就发现了,声音是由物体振动产生的,振动的频率决定了音高。

人们还发现,当频率翻倍的时候,音正好高了一个八度;当两个音频率是3:2的时候,是一个五度,也很和谐;用八度和五度通分一下,4:3形成了四度,等等等等,总之就是两个音的频率之间是越小的整数比,越和谐为什么?

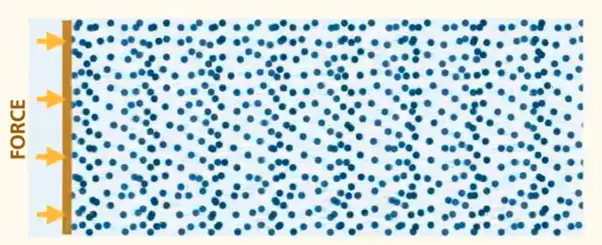

上图中棕色的竖线作为声源,通过左右来回振动带动附近空气的来回振动,导致不同位置的空气分子有疏有密,有规律地产生了不同的压强带(知乎要是支持GIF动图就好了)这一条条疏密相间的压强带向前传播,但是对于每一个空气分子而言,只是在原地来回振动。

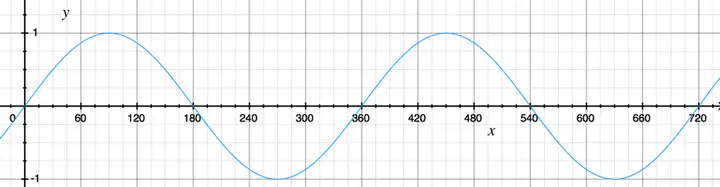

我们观察其中任意一个分子,x轴为时间,y轴为距离原本静止位置的位移,可以得到一个正弦函数的图像

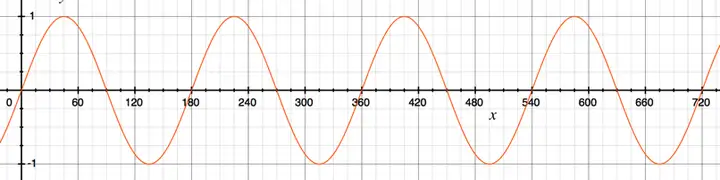

y=sin(x)那么要是把频率翻倍,同样的时间内,振动的次数就翻倍,于是变成了y=sin(2x)

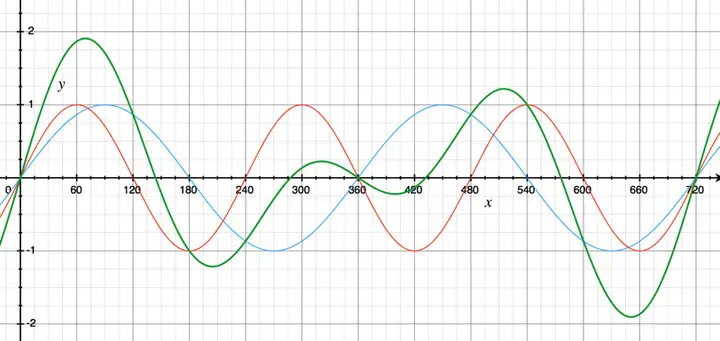

两个音同时发出的时候,频率互相叠加,就把这两个函数加起来,得到下图中的绿线,也就是y=sin(x)+sin(2x)

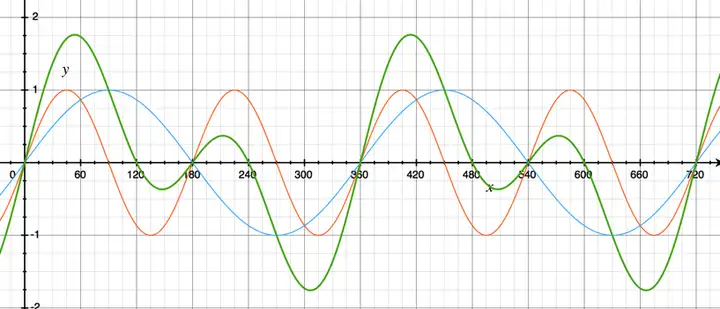

得到的新波形比之前单音的波形复杂了,但是仍然有360°的周期sin(2x)是180°的周期,sin(x)是360°,取最小公倍数为360°如果是相差五度,那就是3:2的关系,用sin(x)和sin(1.5x)表示,得到下图。

这个波形每720°一个周期,360和240的最小公倍数是720因为宇宙的熵在不断增加,所以世界万物都是越简单的东西越和谐,比如有理数比无理数要和谐,换做波形就是越有规律的波形越和谐,而有规律体现在周期短。

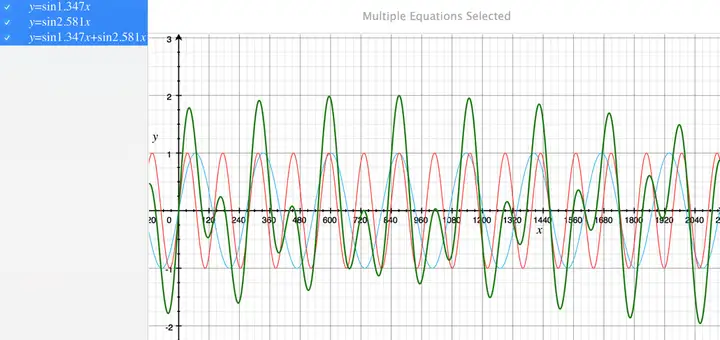

每360°就重复一次的波形比每2520°重复一次的波形要和谐,比如我来这么一个乱七八糟的波形

1.347跟2.581的最小公倍数是多少?这个叠加的波形要很久很久才能完成一个周期,这样听起来就是极其不和谐的音程好了,明白了为什么音符之间的频率之比为整数的更和谐了,就可以开始研究一下古代人是如何创造律制的了。

一个非常经典的律制是五度相生律,最早由古希腊的数学家毕达哥拉斯提出把2开12次方根很难计算,但是把一个频率乘以或者除以1.5,就是再简单的计算不过了当确定了一个标准音的频率之后,就可以通过这种方法确定别的音的频率。

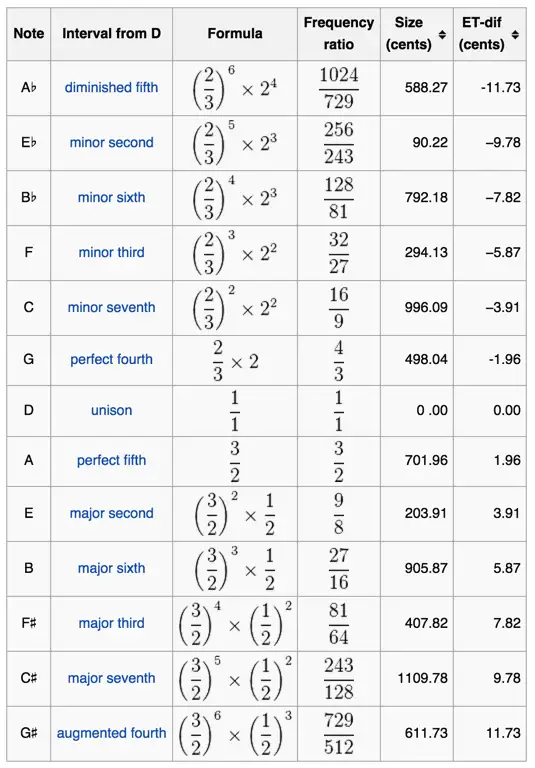

比如在对小提琴进行调音的时候,确定了A的频率,就可以计算出下方D和G弦以及上方E弦的频率这种律制由于严格按照3:2的频率比,是最和谐的,但是出现了一个问题十二平均律中的五度比3:2要小一点,比如A4都是440Hz,在五度相生律中,D4的频率是440/1.5=293.3333Hz,而在十二平均律中,D4的频率是440/2^(7/12)=293.6647Hz. 别小看了这0.33Hz,人耳听不出来,因为这只是一次计算的差别。

如果计算四次呢?在五度相生律中,F4的频率是440/1.5^4*2^3=347.6543Hz,而在十二平均律中,F4的频率为440/2^(4/12)=349.2282Hz,这时候1.77Hz的差别已经能够被人耳所明显辨别了。

如果两种律制下都以A作为标准音的话,那么五度相生律的音产生的顺序为 A, ED, BG, F#C, C#F, G#Bb, D#/Eb,越到后面产生的音距离十二平均律中同样的音偏差越多这个时候产生的音阶就和十二平均律差得很远了

以D为标准音为例,每计算一次,都会比十二平均律偏差1.96个音分(一个半音等于100个音分),那么G#这个音就比标准的高了11.73个音分,Ab就比标准的低了11.73个音分,于是G#和Ab相差了23.46音分。

什么?G#和Ab的音高不一样?没错,就是这么奇怪!终于可以回到一开始的问题了之所以不同的调会呈现出不同的“色彩”,就是因为在十二平均律被广泛使用之前,其他的律制各个半音间的距离不等,从而移调之后就会听起来怪怪的。

音乐中最常用的大三度音程,比如C-E,如果通过五度相生律得到,需要经过C-G-D-A-E四次计算才能得到,这样就会产生极大的误差,很难听这就是为什么最早的多声部音乐,全是一些纯五度,纯四度,听起来极其无聊。

在中世纪的时候,古人发现,在3:2和4:3被用过之后,接下来最和谐的频率比为5:4五度相生律产生的大三度频率比为(3:2)^4*2=81:645:4通分一下就是80:64,那么只要把五度相生律的大三度稍微降低一点点(81:80),就会成为一个和谐的音程。

这个新产生的律制叫做纯律,解决了五度相生律中大三度不和谐的问题然而,纯律也不是完美的,有些音听起来特别奇怪,比如G#到Eb这个音程,虽然是减六度(纯五度),听起来却跟小六度差不多,音乐家把它叫做“狼音程(Wolf interval)”,说听起来像狼嚎一样让人觉得不舒服。

古人意识到了这个问题,所以花了很多功夫来研究如何使得各个半音间的距离相等要解决这个问题,瓶颈在于当时的数学发展水平既然要让半音间的距离相等,那不管把八度分成多少份,应该都可以啊,为什么最后是十二平均律呢?

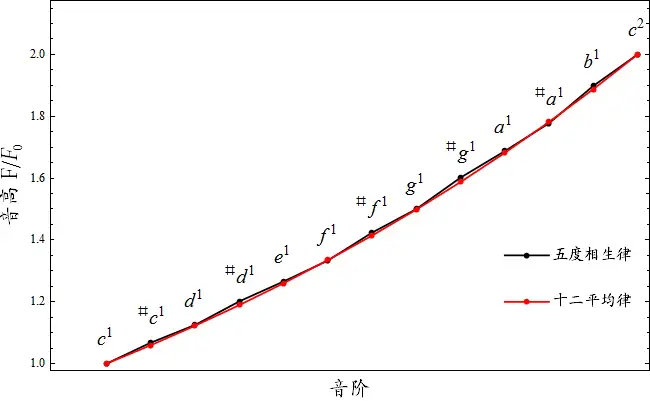

之所以采用十二平均律而不是诸如十一平均律、十五平均律,是因为:十二平均律是单参数律制里,与五度相生律拟合最好的之所以要拟合或者模拟五度相生律,是因为五度相生律的频率比都是有理数,听起来更和谐下图展示了五度相生律和十二平均律的12个全音阶音高和音名的关系曲线,可见两者惊人地重合。

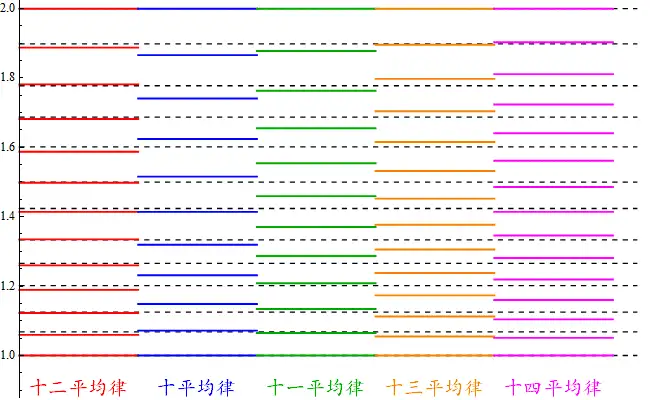

[1]如果是不同的平均律,则音高如下:

[2]上图中,黑色虚线是五度相生律在一个八度内的音高其他分别是各种平均律的音高再次看出,十二平均律同五度相生律符合得最好,而其他平均律都会有的音正好在两个五度相生律产生的音之间翻过半个地球来到中国话说明朝的那些王公贵族都是些奇才,不是研究炼金术就是当木匠什么的。

在1584年的时候,明朝郑恭王的嫡子朱载堉,此人是个了不起的数学家,天文学家,音乐家,他在算盘上使用归除法第一个算出了2的十二次方根是多少,精确到小数点后25位数

在同时代的西方,也有很多音乐家和科学家在试验如何把八度平均分为12份无奈那个时候的欧洲还不发达,数学水平不够,总是得不到完美的结果当时作为天朝上国的明朝,被万国景仰,西方第一次派了传教士来到中国要知道当时西方的音乐是以教会为中心的,这些传教士从中国带走了十二平均律的黑科技,欧洲音乐家和科学家们盼来了大救星。

然而,任何科技进步都会受到保守势力阻挠的十二平均律看似牛逼,但是有一个非常大的问题:它的纯五度不如五度相生律准,频率比不是精确的3:2对于那些脑子一根筋的教堂音乐家而言,十二平均律是不纯洁的,失去了各个调特有的色彩,所以他们坚持抵制十二平均律。

反倒是民间的音乐家,尤其是弹鲁特琴和吉他这种半音阶乐器的而言,十二平均律的出现解决了他们一直以来十分头疼的音不准的问题于是,在很长一段时间内,十二平均律和其他各种律制同时存在,直到一个人的出现,那就是大名鼎鼎的巴赫。

巴赫虽然出生于教会音乐家庭,但他的思想却不像其他那些教会音乐家一样脑子一根筋在那个时期的很多音乐作品,是不能移调演奏的,因为一旦移调就会破坏之前调的色彩,导致整首曲子味道变了在那个时候的作品中为了保持作品风格的完整性和统一性,也很少有移调转调出现。

然而巴赫在他的许多作品中大胆地尝试了不同的律制,并使用十二平均律写出了著名的《平均律钢琴曲集》,告诉教会其他的那帮死脑筋:“看,十二平均律怎么不能用来写严肃的作品,好用得很,还可以随便移调转调演奏!”当时处在的十八世纪初,键盘乐器的发展速度飞快,第一架现代意义上的钢琴刚刚诞生。

由于键盘乐器也属于半音阶乐器,可以在任意的调上演奏,非常希望能够打破传统调性的禁忌比如巴赫早期的作品《二部创意曲集》和《三部创意曲集》,就没有B, Db, F#和Ab大调以及它们的关系小调在Db大调中,大二度不和谐;在B大调和F#大调中,大三度不和谐;在Ab大调中,大二度也不和谐,并且纯五度形成“狼音程”不和谐,所以在当时这些调属于禁忌,不能使用。

巴赫在使用十二平均律对钢琴调音并且作曲之后,发现,哎呀,居然这些禁忌的调也变得这么自然整个音乐界为之感到震惊,并纷纷采用十二平均律作为标准的律制虽然十二平均律中的大三度,纯四度和纯五度都没有纯律的和谐,但是这一点点和谐的牺牲,换来了24个大小调的彻底解放。

从那时候开始,音乐的创作进入了一个新纪元,各种离调转调被广泛使用,移调演奏曲子也成为了可能既然所有的半音之间的距离都是完全一样的了,那么不同调性之前的那种“色彩”也就消失了使用十二平均律创作的曲子,在“色彩”上是没有区别的,但是音色上可能会因为乐器的物理性质而产生不同。

以钢琴为例,钢琴白键的体积,长度和位置都与黑键不一样,所以同样的力度,在弹黑键的时候由于杠杆更短,会相对更费力一点,听起来黑键的音色就会更柔和一点这里的柔和是相对的,以手的重心在白键处为准如果手的重心就在黑键的位置,这种柔和性就会消失,比如肖邦的《黑键练习曲》听起来就十分明亮。

钢琴曲移调演奏,“色彩”上没有区别,但是因为手型,力度的变化,导致听起来的音色有些许的不同(可以参考我的另一篇文章钢琴的触键方式是如何影响弹出来的音色的? - 音乐中的科学 - 知乎专栏) 既然在十二平均律里面每个调没有了自己独立的“色彩”,那音乐家在创作音乐的时候,是如何选择用什么调的呢?

我们在选择调的时候,要考虑下面几个因素1. 音域尤其是对于歌曲而言比如我属于男低音,最高只能唱到E4,也就是钢琴中央C右边两个音,所以大多数男生的歌我都唱不了,因为大多数男生的歌都到F#4或者G4那么我在给自己写歌的时候就会注意,不能让最高音超过E4。

假如我写的一首歌里面最高的音是一个sol,那我就要注意这个sol不能超过E,也就是说我最高可以选择A大调来写这首歌,如果用Bb大调来写,我就会唱不上去如果我这首歌拿给别人唱,别人适合的音域不一样,我就可以变调,比如变成B大调以适应大部分男生的嗓音。

再比如我在写弦乐组的时候,尤其要注意大提琴和低音提琴的音域大提琴的最低音是C2,低音提琴的最低音是E1,那么我整首曲子不能有低于他们音域的音出现假如我用F大调写,最低音在属七和弦也就是sol上,那么我大提琴刚刚好用到最低的C2音。

这时候我这首作品就不能往下移一个调到E大调上,因为这样的话E大调的sol也就是B1,超出了大提琴最低的音域同一个乐器在不同的音域里音色也会很不一样,尤其是以管乐为明显小号在高音区非常明亮,但是中低音区就闷闷的不好听。

所以在为小号写作的时候,在选调上一定要注意让它在音色最好的音域演奏2. 音色我是吹民乐笛子的,不同的调需要不同的笛子来吹G大调的小梆笛吹出来的音色和C大调的曲笛是非常不一样的,所以在写作民乐的时候,考虑用什么调让相应的乐器发出合适的音域就显得非常重要。

另一个典型的例子是竖琴,它的升降音是由上下踏板控制的,对于一根弦,有上踏板,中踏板,下踏板来分别控制降号,还原和升号当踏板在演奏降号的时候,弦振动的部分会被拉长,音色会更饱满,所以Gb大调的竖琴曲要比G大调的好听。

3. 可演奏性大多数弦乐器都喜欢带升号的调,大多数管乐器都喜欢带降号的调,因为乐器的构造不一样以小提琴为例,四根弦GDAE,如果在升号的调上演奏,有很多音可以用空弦拉,指法相对容易很多比如拉D大调的曲子,do,re,sol和fa都是可以空弦演奏的,变化音只要跟着这几个调内的音算就行了;拉Ab大调的曲子,四根空弦全是调外的音,do都要在高把位上找,很不方便。

相反,以中音萨克斯为例,这是个Eb的移调乐器,也就是说萨克斯演奏的C相当于低大六度的Eb,所以一首Ab大调的曲子,对于中音萨克斯而言相当于F大调,只有一个降号,就很简单,而一首D大调的曲子,在中音萨克斯上相当于B大调,有五个升号,指法变得很复杂,很难演奏。

风格也很大程度上决定了可演奏性比如在爵士音乐里,基本上都是降调,像是Bb, Eb, Ab这种带降号的调,因为上文讲过,对于管乐器而言,降调更容易演奏,而爵士乐旋律的核心就在于小号,萨克斯等管乐器而在欧洲的很多民族音乐,比如凯尔特音乐里,最常见的调是G, D, A这种带升号的调,因为小提琴是这类音乐的灵魂,小提琴更容易演奏升调。

总结:调性的色彩来源于十二平均律被广泛使用之前旧的律制,由于不同音之间的音程不等,导致不同调产生不同的色彩在十二平均律被广泛使用之后,调性的色彩感消失,作曲家在选调时主要考虑音域,音色和可演奏性三个方面。

以上内容部分摘自以下回答不同的调是否具有独立色彩?作曲时如何选择用什么调? - 千古留名的回答纯律、十二平均律和五度相生律是如何产生的? - 知乎用户的回答 [1], [2]【本人写的答案与专栏,若需转载,请私信授权并按照每千字100元的标准收取稿费,有违必究】

【接商业编曲以及影视游戏配乐,招收学习乐理和视唱练耳的学生。联系请私信或加QQ1150333429】【南京地区暑假想上课学习钢琴即兴伴奏与创作的请联系我~】

手机: 电话: EMAIL:68048562@qq.com

公司地址:广东省佛山市 网址:www.aadkj.com

Copyright © 铝浩建材厂 All Rights Reserved. 湘ICP备2024042242号-4 xml地图