原标题:羞耻心:这个时代最缺的一味药

随着移动互联网时代的来临,知识分子们更易暴得大名,但他们的知识水准、责任感、羞耻心却不进反退:如今目之所见,有三类“伪知识分子”正大行其道:1.弄虚作假、不学无术者:四处充斥着以学术造假“上位”的“高阶知识分子”,还有大量在学问上多年尺寸未进,却尸位素餐者。

2.犬儒与精致利己者:他们不是为有权者粉饰太平,就是操纵大众情绪,收割流量,收取智商税3.学问人品双重坍塌者:专业上,他们不是过时就是错误百出,被屡屡“打脸”;私德上,他们也严重坍塌,家庭伦理、基本道德,皆弃之不顾。

当本属于一个社会羞耻心天花板的知识分子,沦为上述三类人时,道德危机和社会溃败就近在咫尺了羞耻心:这个时代最缺的一味药来源 | 先知书店01耻感文化与罪感文化据说,在玛雅人的部落,曾流传着一种叫“阿卓台”(Azote)的刑罚:。

凡有罪的公民,要被抽打脚底100仗,以每天25仗,分四天完成每次刑罚完毕,罪犯不被收监,而是当即自由——但是,他需在次日清晨,主动领受剩余的刑罚在此过程中,既无公职人员监督,亦无村民看管,交由罪犯自行定夺。

然而,若罪犯未能主动受刑,后果则很严重——部落将会唾弃他,规则将不再保护他,任何成员都可以击杀他,而不付出代价以今天的眼光看,“阿卓台”的刑罚过程,具有相当的智慧,几乎是美国学者本尼迪克特(Ruth Benedict,1887-1948)所说

的“罪感文化”与“耻感文化”融合于一体的绝佳案例。

鲁思·本尼迪克特何谓“罪感文化”与“耻感文化”?本尼迪克特认为,它们是东西方文明的两大不同特征:在西方基督教文明的背景下,信徒与上帝之间是“一对一”的关系,信徒犯错乃至犯罪,上帝全知晓,因此信徒的内心时刻受到罪恶感之折磨,更勇于承认自己的过犯,恳求宽恕和原谅。

“罪感文化”的道德约束力,是由内而外的,正如“阿卓台”的刑罚,给了罪犯自己主动赎罪的选择空间在东亚儒家文明的背景下,道德至高点是“三纲五常”,尤以“人与人”的关系为重中之重,人在犯错后,首先在意的是社会评价,若没有外界的反应与压力,自己便免去了耻辱和责难。

“耻感文化”的道德约束力,是外在的,正如领受“阿卓台”的罪犯,若违背无形的“契约”,将受到部落排斥当然,“罪感文化”与“耻感文化”绝非水火不容、泾渭分明,而是互有通融、深深纠缠的譬如,在以“耻感文化”著称的东亚国家,即便是无人知晓的罪错,照旧会引起当事人的羞愧感、罪恶感,以至于辗转反侧、夜不能寐。

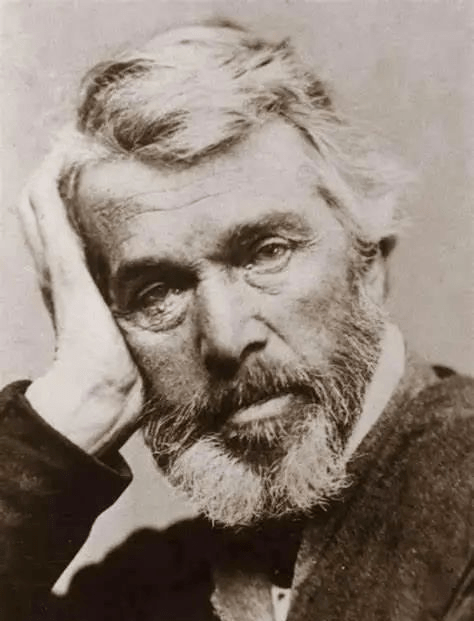

这便是我们常说的“羞耻心”在起作用——两种文化,概莫出其外02羞耻心:社会良知的“警戒线”何谓羞耻心?苏格兰哲学家托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle,1795-1881)可谓一语道破天机:羞耻心是所有品德的源泉——人的良知、正义感、同理心等美好品质,都因羞耻感而涌现。

人若懂得羞耻,则处世为人有底线,有所应为,有所不为;社会若懂得羞耻,则道德浓度高,生长于斯的公民,常以规则为个人尺度,以现代文明常识为共识,反对破坏,抵御野蛮不难发现,羞耻心是人与社会的“良知警戒线”,它能让人警惕不义的行径,更可成为人与社会反思自我、实现“超我”的动力。

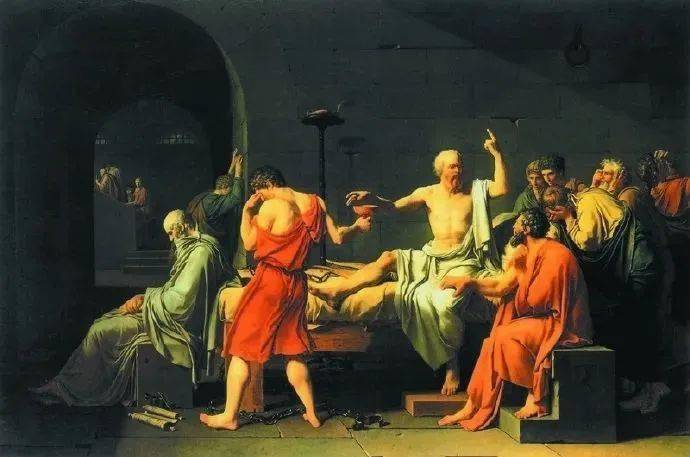

托马斯·卡莱尔羞耻心,让人警惕不义的处境哲学史上一桩超级公案——苏格拉底之死,便和两次羞耻心有关在被“陪审团”判处死刑后,苏格拉底决然地放弃了逃跑,选择饮下毒酒只因他对违背雅典律法感到羞耻——羞耻心,是避免不义的警戒线,让他宁可放弃生命,也要维护正义。

在他身后,雅典人终于觉悟,既为不公的审判,也为杀害一位伟大人物而感到羞耻。雅典因为承认苏格拉底的伟大,而再次伟大。——羞耻心,更是社会检讨自身、超越自身的动力。

苏格拉底之死羞耻心,成就了伟大的作家在对鲁迅的看法上,多数读书人都能达成一个共识:他是中国现代最伟大的作家然而,他究竟何以伟大,人们大多只从外部找原因其实,鲁迅从未追求伟大和深刻,是内心的两种羞耻感,使他成为了后来的鲁迅:。

在民族危亡之秋,他对文化糟粕结出来的愚昧、麻木、奴性等果实感到羞耻,因此他弃医从文,与“吃人的文化”战斗一生——这是他广为人知的一面;然而,他一生为生民呐喊、为民族啼血,这只是一半的事实,被忽略的另一半事实是,他多次反遭“被解救者”、“被启蒙者”无视、误解,甚至仇恨,以致陷入了深沉广阔的虚无感中,“想除去,而不能”。

鲁迅的高贵便在此:他对自己的虚无感怀抱羞愧——这是他眼中的“毒气和鬼气”,为战胜它们,鲁迅努力了一生羞耻心,让鲁迅一边和世界的黑暗战斗,一边和内心的黑暗战斗,最终成就了他的伟大和深刻羞耻心,是一个国家弃恶从善的动力。

德国曾两次发动了世界大战,其两任领导人——无论是威廉二世,还是希特勒,都符合张维迎先生所说的“无耻的少数人”因为他们的无耻,世界两次陷入战火,德国也因多行不义,而遭到了报应:二战后,整个德国沦为废墟,纳粹遭到清算,第三帝国的荣耀化为灰烬......。

1970年12月7日,面对德国在过去半个世纪的所作所为,新任总理勃兰特(Willy Brandt,1913-1992)为此感到羞愧,他在华沙犹太人纪念碑前郑重下跪,显示出他赎罪、改变的决心如今,德国早已从战争的废墟上,再次崛起,除了现代化的工业体系,如汽车、造船、相机、芯片、计算机等高精尖行业领先全球外,德国的教育、制度等软实力,也领先全球。

有人总结说:华沙之跪,跪下去的是德国总理,站起来的是德意志。可见,只有为罪孽感到羞耻,一个国家才能弃恶从善,走上正道。

勃兰特下跪03丢失的羞耻感:巨变时代失格的知识分子羞耻心如此重要,那么它究竟因何产生?首先,“仓禀实而知廉耻”:一个人的廉耻心,和他的富足程度相关;一个社会的羞耻心,和它的经济发达程度相关原因无他,吃不饱饭的地方,会陷入丛林社会。

只有先解决温饱问题,文明的观念才可能对人产生约束力然而,英国批评家柯勒律治 (Samuel Taylor Coleridge,1772-1834)却发现,过量的物质,同样会导致精神堕落 作为英国工业革命的亲历者,柯勒律。

治目睹蒸汽机带来了生产力的巨大进步,但他也悲哀地发现,英国的贵族精神在这一时期快速衰落,大量的人沉溺于物质享乐之中,失去了精神追求。

柯勒律治事实上,经济上的穷或富,最多只能解释羞耻心的一个面向,要理解羞耻心的本质,我们至少还要站在两个角度思考:个人的羞耻心,来自社会的建构在世俗而非信仰的叙事中,人的羞耻心是环境的产物它的有无或高低,总是与一个社会的文明程度息息相关:。

社会文明程度越高,公民羞耻感的底线便越高身处这样的社会,法律尚未出场,公民内心的羞耻感,便已阻绝了不义、不当的行径然而,羞耻心的底线,绝非一成不变当社会剧烈变化,观念也会随之动摇——人们先是觉得“人心不古”,久而久之,也便“合情合理”。

社会的羞耻心,来自精英的示范个人的羞耻心,由社会环境决定,而社会环境的文明程度,则由站在金字塔尖上的社会精英决定,譬如:政治家、企业家、知识分子等等这些精英通过权力、财富、观念的左右与影响,也成为一个社会“罪感文化”“耻感文化”的表率。

一方面,他们的言行会通过“制度”,自上而下地渗透到整个社会;另一方面,大众又不自觉地效仿他们的言行因此,政治家对待权力的态度、企业家对待财富的态度,知识分子对待真理的态度,应该成为整个社会的向导:政治家应怀抱敬畏之心,克制集权的欲望,尊重世界文明的大势;。

企业家应该以为社会创造新的财富和知识作为使命,而财富只是对企业家精神的奖赏;知识分子,短期看影响力似乎微乎其微,但长期看,他们集“审判帝王”、“教化万民”、“发现真理”的责任于一身,承载着社会对“求真求善”的最高期待,因此,更应以发现真理、坚守良知和底线为己任。

可惜的是,随着移动互联网时代的来临,知识分子们更易暴得大名,但他们的知识水准、责任感、羞耻心却不进反退:如今目之所见,有三类“伪知识分子”正大行其道:1.弄虚作假、不学无术者:四处充斥着以学术造假“上位”的“高阶知识分子”,还有大量在学问上多年尺寸未进,却尸位素餐者。

2.犬儒与精致利己者:他们不是为有权者粉饰太平,就是操纵大众情绪,收割流量,收取智商税3.学问人品双重坍塌者:专业上,他们不是过时就是错误百出,被屡屡“打脸”;私德上,他们也严重坍塌,家庭伦理、基本道德,皆弃之不顾。

当本属于一个社会羞耻心天花板的知识分子,沦为上述三类人时,道德危机和社会溃败就近在咫尺了04他的存在,是时代的一面高贵的镜子面对时代巨变、知识分子的失格,普通人极易丧失羞耻心,掉入精神堕落的陷阱,那么,素以精神追求为志业的作家,又当如何自处?。

曾屡获国际文学大奖、被视为当代中国最具批判精神的作家阎连科先生,一次偶然的阅读,竟然让他产生了“终于知道自己原来是多么的无知、狭隘和偏执”的感受,“后悔自己,没有早一点读”这位学者的作品,他感到十分羞愧。

为此,阎连科特别撰文,向所有人推荐这位学者的作品他说, 阅读他的作品,就是为了在这个时代,获得一种羞耻感他,就是“一身跨两代”、学贯中西的 陈乐民先生——作为民国知识分子的最后一代,以及49年后新时代知识分子的第一代,他身上所具备的士人风骨、哲人精神、大家风范,就像悬在时代之眼的一面镜子,照出了当下精神世界里的荒凉与狂热,无知与无耻。

陈乐民05羞耻感的两面:家国关怀与独立精神很多读者第一次听陈乐民先生的名字,大多是通过他的太太——著名学者、美国问题专家,著有《士人风骨》《感时忧世》等作品的资先生陈乐民夫妇即便如此,对于陈乐民先生的为人与学问,他对当下的中国又有何重要价值,大众几乎是一概不知。

一个默默无闻的学者,让一位声名响彻国际的作家感到羞愧,我们不禁要问,陈乐民先生,何以被时代忽略?原因倒也不难理解麦克卢汉曾说,媒介即讯息,不同的媒介,会重塑不同的知识及其头部作者陈乐民先生是公认的欧洲文明史专家,作品影响力遍及国内学界、政界所能抵达的天花板,是那个时代少有的、可与西方顶级专家平等对话的人。

但2008年的溘然长逝,以及随之而来的新媒介时代,其人、其作品被暂时淹没另外,谦卑、低调,以及在学术上耕耘多于收获的性格,也“妨碍”了他的公众影响力然而,是珍珠,不可能被长期弃于野;有大学问者,不会因谦卑而被遗忘。

相反,谦卑的美德,只能让他的学问泽被更久远陈乐民先生丹青不过,要真正读懂阎连科这句“ 读陈乐民,是为了获得羞愧感”,必须将他放到中国历史转型的小周期,以及中国知识分子的危机与突围中去思考: 自1840年,中国与西方文明遭遇,一场艰难的转型之路持续至今却屡遭遇挫折,其背后的原因除了历史、政治的固有惯性外,根源在知识分子的两难:

既要坚守家国情怀,又要融入普适文明,但前者的家国一体观,与西方现代的个人主义本位互相矛盾,难以接洽家国关怀,是巍巍华夏得以保持2500年之完整统一的“文化资本”,早已化做“士人风骨”,融入中国知识分子的精神血脉之中,然而遭逢现代文明,却深感力有不逮。

这正是“士人风骨”和西方贵族精神在本质上的不同:在西方知识分子的价值序列中,“国”可能排在真理、上帝、我之后他们的羞耻感,主要源自前两者;中国的知识分子,追求真理是为报国,其羞耻感更多体现在对家国之兴衰的关怀上。

当国家之发展与普世真理互相矛盾,他们便会陷入三种极端:1.屈从于国家意志,以各种方式抵抗外来文明侵袭,偶有所学,也只是技术、器具的皮毛2.主张极端的“吐故纳新”,丢掉故国传统,激进地向现代文明跃进,容易导致强烈的“排异反应”,让国家分崩离析。

3.前不见来路,后不见退路,便以死殉国,以魂魄相守;从洋务运动、戊戌变法,及至五四新文化运动,中国的传统知识分子,就在这三极之间摆荡一边是2500年的“文化资本”,一边是世界文明发展的大势,知识分子既要坚持家国一体观,又要接纳“独立之精神、自由之思想”,并努力将两者融为一体,这恰似鱼与熊掌,难以兼得,而又必须兼得。

这两难,既是近现代知识分子们的桎梏,却也是陈乐民先生的价值所在:他学贯中西,融传统士人精神的家国关怀,与西方哲人的独立精神于一身,使他摆脱了“三极”士人风骨:知识分子普遍失格的时代,陈乐民代表着另一个时代的人格典范。

陈乐民年轻时在大师云集的清华、北大求学,旧学功底、文人趣味、家国情怀,都与五四一代学人一脉相承阎连科说,在对民族和国家的爱与忧虑上,陈乐民是与鲁迅同向同明的:前者是“发自人灵魂的痛与爱”,后者是对“中西对比下的忧虑与爱”。

《看的是欧洲,想的是中国》的书名,正好融合了他的眼界和问题意识在书中,陈乐民写道“不要总站在中国几千年辉煌、一百年屈辱的角度,而是应该超脱起来,站在外部来研究中国到底是怎样的”他把西方近现代文明梳理得越清楚,就越清醒地意识到,传统中国文化虽然有自己的精神力量,但中国的现代化,却更得益于西方的经验。

因此他认为,我们对历史既不能假设也不能责怪,更不能抱残守缺“世界潮流浩浩荡荡,不可能等中国自己自生地‘补齐’了课再一起前进,中国必须、而且只能从西方文明中‘移植’和‘嫁接’过来对自己有用的物质和精神的东西。

”(《在中西之间》第171页)他将启蒙价值,视为欧洲现代化的重要动力,并以《启蒙札记》一书对欧洲“启蒙运动”进行了正本清源的梳理,而这正是中国走向现代化最欠缺的陈乐民先生的西学研究,总是带着强烈的使命感,一边为中国寻找发展道路,一边为建立一个公民社会而引入新思想、改造旧思维,使之适应人类文明普遍的价值,但又不失固有之血脉。

这一夙愿并没有停留在框架层面,而是付诸行动晚年的陈乐民,身患尿毒症,每周做三次血液透析,但却开始了一项有害健康的“大工程”:从形而上的哲学层面,打通中西文明.....可以说,在士人精神衰落、知识分子失格的年代,陈乐民先生就像与大风车作战的唐吉可德,他一边远远地躲开时代的疯狂和堕落,独自坚守着五四一代学人的家国关怀,一边冷眼旁观,在书斋中书写一个知识分子的独立精神和自由思想。

陈乐民先生哲人精神:陈乐民的独立精神是对启蒙时代哲人的承袭一个现代意义上的知识分子,不能只有家国关怀,还需要保持独立精神,不对权力、资本唱赞歌,甚至不对大众负责,只向真理低头因此,在现代化、全球化的背景下,谈论家国关怀,绝非简单地“要”或“不要”的问题,而是“如何要”的问题。

比如,“爱国”这一话题,至少也分为四个层次:1.尊重常识:爱国不仅是情感,更是能力,需要了解、并尊重现代文明的基本常识,否则反而容易误国2.爱每一个具体的人,而非抽象的概念:世间并不存在抽象的国,“国”是由一个个有血有肉的人组成。

因此,爱国要落地到爱亲人、朋友、邻居,与人为善3.以专业主义立身:现代社会,高度分工却又高度协作,但却没有一个“爱国”的职业,爱国精神只能寄生于世俗的专业主义享誉世界的政治家、科学家、企业家、学者,是国家的名片,是实至名归的爱国者。

4.融入世界,消除遮蔽:文化一旦自洽就会自我遮蔽最高层次的爱国,是拥抱人类抵达的文明高峰,完成文化的自我更新,拓宽未来的生存道路第一个层次,是现代公民的必备素养;第二、第三个层次,是值得每个人为之努力的目标;最后一个层次,则是对现代知识分子的基本要求,却也是最高要求,它是哲人精神在现实中的投射。

对陈乐民先生略有耳闻的人,都知道他是欧洲学的鼻祖,但极少有人知道,他更像启蒙时代的知识分子 陈乐民书法作品陈乐民跨学科的研究,难以被主流定义他以研究“国际关系”为学术起点,却逐渐走向更广、更深、更为基础的哲学、历史、宗教......且无一不极富洞见。

他在《书巢寻理》中谈中国古典文学的诗与小说,论《诗经》与林黛玉,又谈现代性与波德莱尔,中西对比之间,观点推陈出新; 《欧洲文明的进程》气魄雄浑,从古希腊一直写到“欧洲与中国”,又在《读史散记》中知人论世,有如手术刀般锋利地解剖国人;

《山高水远》既谈现当代政治,又抚今追昔,洞见信手拈来; 《哲学絮语》从孟子、朱子,一路谈到马哲、康德,无不言之有物,其博学程度足令当代学者汗颜 由于他跨领域、跨中西的研究,虽无法纳入某一学科,但却垫高了他的智慧,成为一代大家。

可以说,陈乐民诠释了哲人精神的根本特征:以好奇心为驱动力,打破知识的藩篱,追求太史公”究天人之际、通古今之变“的境界 因此,他能够圆融无碍地自由阅读、自由书写,这样的学者在专业分工越来越细化的今天,已经极为少见。

他与权力、资本始终保持距离陈乐民先生独具魅力的书法、字画,延续了民国风流然而,厌弃沽名钓誉的他,生前几乎从未对公众展示过,在他身后,三联书店为其举办了个展,盛况几乎空前; “帝力于我何有哉”是他远离权力的写照,而悬挂于卧室中的“丹青不知老之将至,富贵于我如浮云”,则是他对身外名的态度。

他一生“以出世的精神 做入世的事情”,心系启蒙精神和公民社会,却活得像都市隐者一样然而,当中国这艘巨轮掉头之际,如何平衡历史惯性与浩荡潮流,陈乐民先生的价值,绝不止于阎连科所说的“获得羞耻心” 陈乐民书法作品

他的写作是大家风范陈乐民先生的文字风格,简朴、从容、自然,一如他笔下的书法、字画,是一派宁静、天真的大家风范 阎连科说,陈乐民的文字就像“乡村收获后,摊晒在阔地上的粮食一般”,浑然天成的风格,不加一丝矫饰,却让人充满了收获的喜悦。

这样的文字,与当今流行的“互联网表达”背道而驰,在这个阅读快餐化的时代,必定有知音难逢的寂寞感 ...... 如今,陈乐民先生离开我们已经14年,像他这样恪守着独立精神、自由思想,又具有宽广视野和家国情怀的学者,随着他的离去,都飘然而逝了。

然而,中国这艘巨大的“邮轮,在2500年的历史惯性中,如何既保有传统文化的价值,又融入现代文明的潮流,依然离不开陈乐民先生的启示,他的价值正在变得越来越重要 为此,我们诚挚推荐陈乐民先生作品集三十多年来,陈乐民先生的作品,散见于几十家出版社,庚子多事之秋,陈老的家人携手东方出版社,推出了迄今最全的《陈乐民作品新编》典藏版,以飨读者。

斯人已去,他的思想与学问,仍在寻觅知音点击文末“阅读原文”亦可购买 ▽文化名人纪念演讲梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座 |梁漱溟文化思想 |叶圣陶孙女回忆叶氏文脉 |柳诒徵先生纪念讲座 |陈寅恪先生诞辰一百三十周年纪念讲座

|陈作霖先生逝世一百周年纪念讲座 |作家张爱玲诞辰一百周年纪念讲座 |林散之、高二适先生纪念讲座 |钱穆先生逝世三十周年纪念讲座 |阮玲玉诞辰一百一十周年纪念讲座 |上官云珠、周璇诞辰一百周年纪念讲座

|谭延闿逝世九十周年讲座 | 孙中山先生逝世九十五周年纪念论坛 |王阳明逝世四百九十周年纪念论坛 | 文化名家系列讲座莫砺锋:开山大师兄 |周文重:国际关系新格局 |周晓虹:口述历史与生命历程 |周晓虹:费孝通江村调查与社会科学中国化

|周晓虹对话钱锁桥 |周晓虹、张新木、刘成富、蓝江对谈:消费社会的秘密 |群学君对话舒国治 | 群学君对话叶兆言 | 黄德海、李宏伟、王晴飞、王苏辛、黄孝阳五作家对话 |孙中兴:什么是理想的爱情 |杜春媚对话郭海平

|程章灿:作为诗人与文学史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黄盈盈:中国人的性、爱、情 | 金光亿:人类学与文化遗产 | 周志文:人间的孔子 | 严晓星:漫谈金庸 | 周琦:越南法式风情建筑 | 魏定熙:北京大学与现代中国

| 胡翼青:大数据与人类未来 | 生命科学与人类健康系列高峰论坛 | 毕淑敏读者见面会 | 徐新对话刘成 | 谢宇教授系列演讲 | 王思明:茶叶—中国与世界 | 祁智对话苏芃:关于写作 |甘满堂:闽台庙会中的傩舞阵头

| 张静:研究思维的逻辑 | 翟学伟:差序格局——贡献、局限与新发展 | 应星:社会学想象力与历史研究 |吴愈晓:为什么教育竞争愈演愈烈? | 李仁渊:《晚清新媒体与知识人》 |叶檀读者见面会 |冯亦同:金陵之美的五个元素

|华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平对话 |城市文化与人文美学东方人文美学深度研修班(第一期) |东方人文美学深度研修班(第二期) | 大唐风物,侘寂之美:日本美术馆与博物馆之旅(第一期) |大唐国宝、千年风物:日本美术馆与博物馆之旅(第二期)

|当颜真卿遇上宫崎骏:日本美术馆与博物馆之旅(第三期) |史上最大正仓院与法隆寺宝物展:日本美术馆与博物馆之旅 | 梦回大唐艺术珍品观展会 | 四姝昆曲雅集: 罗拉拉、单雯、孙芸、陈薇亦 |昱德堂藏扬州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活动

|《格致南京》系列文化活动 | 文心雅韵:中国传统人文美学系列讲演 | “文学写作与美好城市”高峰论坛 | 仰之弥高:二十世纪中国画大家展 | 首届微城市文化论坛 | 南京城市文化深度行走(第一期:南京运渎)

| 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合) |南京城市文化深度行走(第四期:城南旧事) |南京城市文化深度行走(第五期:灵谷深松) | 南京城市文化深度行走(第六期:清凉山到石头城)

| 南京城市文化深度行走(第七期:从白马公园到明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第八期:从玄武门到台城) | 南京城市文化深度行走(第九期:从金粟庵到大报恩寺) |南京城市文化深度行走(第十期:从夫子庙到科举博物馆)

| 南京城市文化深度行走(第十一期:从五马渡到达摩洞) | 南京城市文化深度行走(第十二期:从狮子山到扬子饭店) |南京城市文化深度行走(第十三期:从南朝石刻到栖霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山)

| 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵经典纪念建筑) | 从南京到世界:第一届微城市论坛 |园林版昆曲舞蹈剧场《镜花缘记》 | 秋栖霞文学日系列活动 | 社会科学研修班与专题课程社会心理学暑期班(2016) | 社会心理学暑期班(2017) | 社会心理学暑期班(2018)

|社会科学经典理论与前沿方法暑期班(2019) |口述历史与集体记忆研修班(2020) |中国研究:历史观照与社会学想象力学术研讨会 |中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术研讨会

|第一届长三角社会学论坛 (2018) |第二届长三角社会学论坛(2019) |长三角论坛2019新春学术雅集 | 第三届长三角社会学论坛(2020) | 新书分享会 | 经典品读会《金陵刻经处》 |

《 生活的逻辑: 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) 》 |《谢辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹尧之死》 | 《朵云封事》 |《两性》 |《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》 |《东课楼经变》

|《旧影新说明孝陵》 |《光与真的旅途》 |《悲伤的力量》 |《永远无法返乡的人》 | 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》 | 《传奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《单向度的人》

|《陪京首善》 |《美国大城市的死与生》 |《诗经》 |《霓虹灯外》 |《植物塑造的人类史》 |《茶馆:成都的公共生活和微观世界》 | 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《读书的料及其文化生产》 |《骆驼祥子》

|《朱雀》 |《死水微澜》 |《通往父亲之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《双面人》 | 《大名道中》 |《笺事:花笺信札及其他》 | 《九王夺嫡》 |《乡土中国》 |《白鹿原》

|《冯至文存》 |《在城望乡》 |《海阔天空》 |《遗产的旅行》 | 《城堡》 |《被遗忘的一代:第四代导演影像录》 |《了不起的盖茨比》 |《南京城市现代化路径研究》 返回搜狐,查看更多责任编辑:

手机: 电话: EMAIL:68048562@qq.com

公司地址:广东省佛山市 网址:www.aadkj.com

Copyright © 铝浩建材厂 All Rights Reserved. 湘ICP备2024042242号-4 xml地图