题主的问题非常不严密,冕、弁都属于冠,而不能与冠并列 古人曰“头乃人之元”,一个元字恰当地点明了其重要性古人对“人之元”的重视主要体现在头发上,所谓“发乃元之首”,首先是头发在出生剃去胎发之后一般情况下是不会再刻意修剪了(当然宋明之后男女十四五岁左右才开始留发),此乃是针对全天下所有男男女女的,除非犯罪获判“髡刑”被剃光头发,而这种刑罚实际上是一种侮辱意味大于惩罚意味的法定刑,由此于古人对头发的重视可见一斑。

然而我们知道,头发如果不加以修剪打理的话它肯定会长的很长,任其像今日美女那样披散在肩上的话,看上去固然潇洒飘逸,不过古代中国是典型的内涵型社会,披发散发会显得不庄重严肃而且披发实在是不利于工作劳动,因此人们想办法将长头发扎束起来以求服贴,这就逐渐发展成了将扎束的长发用发簪挽成发髻的习惯。

而同时,束发结髻还有更深的一层象征意义,那就是意味着成年,意味着拥有了一个男子的所有权利义务,因此按照古礼,男子在结髻加冠以后要去觐见国君,接受国君的祝福,从此之后为国君效忠服役这里提到了加冠,也即是在这种宣示成年的仪式活动上把冠戴在头上的礼仪。

我们来看“冠”字,上面的盖可以理解为具体的冠,而下面的“元”是人的脑袋,右边的“寸”实际上是手的变体,整个字形就分明是一个加冠礼的形象再现,你的父亲或长辈将冠戴在你的头上这里的冠,事实上在大约东汉以前只是罩在贵族发髻上的一种表明身份的装饰物,而普通老百姓就不能戴冠只能用黑色或青色的幅布来包裹发髻。

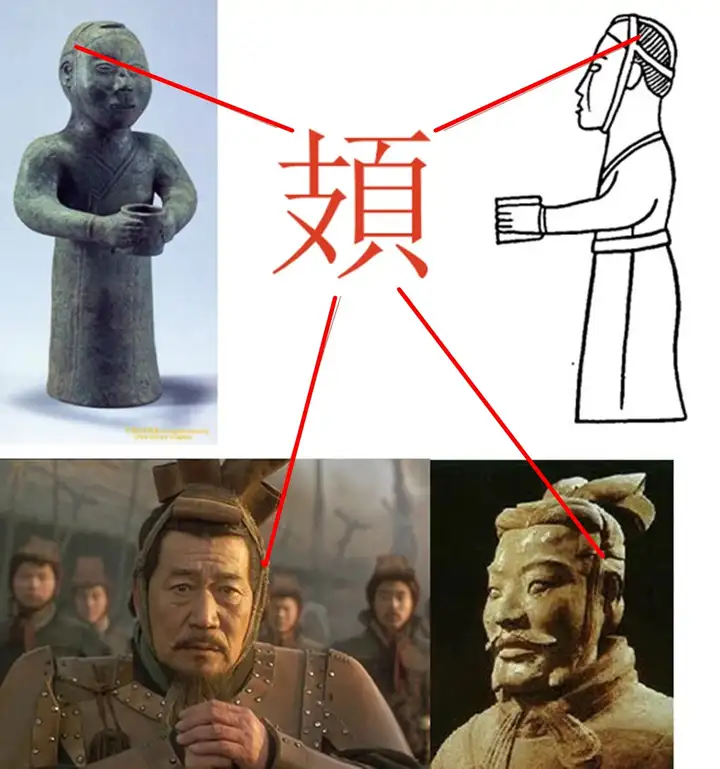

此时的冠还很小,只能罩住发髻,为了其稳固,贵族们在冠的下面套住发髻处也就是冠座上加以笄导(即簪子),或施以冠缨打结于颔下(《仪礼》:“古不用笄贯冠者,则着頍【音:kui,固定冠的发带缨蕤】围发际结项中”。

《后汉书 舆服志》:“古者有冠无帻,其戴也,加首有頍,所以安物故《诗》曰:‘有頍者弁’,此之谓也”)冕、弁都是属于只能贵族佩戴的冠,《说文》:【冠,絭也,所以絭发,弁冕之总名也】区别在一个作用于祭祀,一个适用于视朝,在等级上从周代开始“冕尊而弁次之”。

但是长头发虽然扎束了起来,你并不能保证它们在你剧烈运动的情况下克服地心引力不垂落下来,于是那些辛勤的农夫们开始把在劳作时用来擦汗的手巾绑在额上起到“韬发”(也就是约发笼发的意思)不使其下垂散落以影响劳作的作用,久而久之就逐渐成为了风俗,号为“绡头”(《释名·释首饰》:“绡头,绡,钞也;钞发使上从也。

或曰帞头,言其从后横陌而前也”)而军人们也苦恼于同样的问题,因此战国时秦王赏赐手下将士们红色的帕布裹头,这便是帻的滥觞帻的最初形制不过是这麽一条如頍带般勒紧在额头上压紧两鬓头发的布巾,秦国武士们的彰显着武勇和激情的。

赤帻并不像农民的绡头那样打结于额上而是在脑后打结,垂下两条风中起舞的发带,煞是活力十足武士们又喜欢把帻额前的部分向外向上折起一条边以求装饰,被称作“颜题”到了西汉元帝时皇上头发比较丰茂以致额头上的发际线过低,为了避免别人看到自己的模样而认为自己愚笨,元帝在戴冠之前开始裹上这本来是下贱的平民和军士佩戴的帻,并故意加高了颜题并在颜题中充以衬里以使其直竖硬挺。

有了天子的以身作则,上行下效,士大夫戴帻之风猛然兴起这时的帻,形制大约像是加高版的孙悟空的头箍儿,其顶上还是中空的在颜题变为硬质的同时,帻垂于脑后的两脚也被上折充以硬里,所谓为“耳”这时由于帻之硬质高颜题已经具有了现在的帽圈的功能,所以冠的尺寸开始变大,前后连接在颜题和帻耳上,这样明显要比以往盖在发髻上稳固的多。

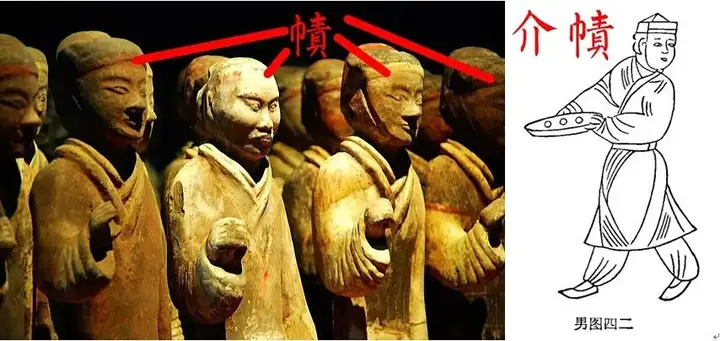

很多年后,篡夺了皇位的外戚王莽是个秃子,这当然不能让人看到,所以王莽开始用巾覆在帻上,称之为“屋”,并在屋下置填充物使之模仿发髻隆起状,这样的帻横切面略与汉字“介”相像,是以介帻诞生介帻在东汉时被文官普遍使用,其帻耳比较长,配合佩戴进贤冠。

进贤冠,有展筒前后两壁跨于帻上,左右中空前壁竖立在颜题上并向前倾斜,高七寸,后壁接于长耳,高三寸,顶部长板长八寸由于大臣们上朝时要在笏板上进行记录,某些官员就随手把毛笔插在耳边发际(想起了现代某些人放烟的动作),不想竟引起跟风效仿,文臣们皆以耳边插笔为时髦,于是也就成了规矩。

文臣官服一般是玄即黑色的长袍,衣襟袖口以及下摆裾边绣有纹饰武官则是佩戴赤即红色的短帻耳平帻屋的平上巾,配合使用武弁大冠武弁大冠由战国时引进胡服骑射的赵武灵王由胡帽改制而来,具体来说,武弁大冠从正面看像是一把口朝下的簸箕,左右有两个护耳。

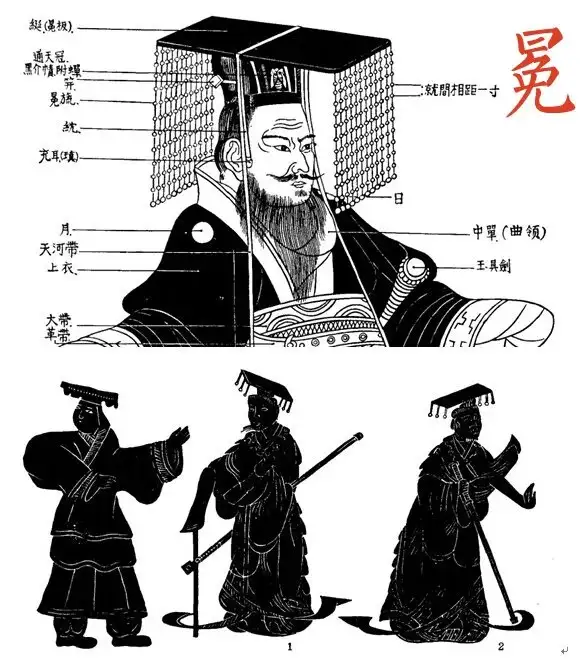

有的在冠的两侧竖立着野雉的尾翎,就成了所谓鹖冠。 总之,冕、弁都是冠,而帻是冠的配件。上图:

冕:《左传》桓公二年:【衮、冕、黻、珽,带、裳、幅、舄,衡,紞、纮,綖,昭其度也。藻、率、鞞、鞛,鞶,厉,游、缨,昭其数也。火,龙、黼、黻,昭其文也。】

弁:《诗经》卫风:【有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。】注谓:【皮弁以会发,谓弁之缝中,每贯结五采玉十二以为饰。】弁形似覆杯。

頍:《仪礼》:【古不用笄贯冠者,则着頍围发际结项中。】《后汉书 舆服志》:【古者有冠无帻,其戴也,加首有頍,所以安物。故《诗》曰:‘有頍者弁’,此之谓也。】可知頍是在不用簪子的情况下固定冠的发带。

绡头:《释名·释首饰》:【绡头,绡,钞也;钞发使上从也。或曰帞头,言其从后横陌而前也。】可见绡头是从脑后向前约束并打结于额上。

最初的帻不过是一条勒紧在额头上压紧两鬓头发的布巾,后来在西汉末年演变成了一种覆盖整个头顶的首服。

介帻和配合介帻佩戴的进贤冠。

进贤冠的演变:在汉初,进贤冠只是罩住发髻,施以冠缨打结于颔下,约在元帝时代朝野风行在戴冠时裹帻,并充以硬里使之挺括,这时帻之硬质高颜题已经具有了帽圈的功能王莽时代开始用巾覆在帻上,称之为“屋”,并在屋下置填充物使之模仿发髻隆起状,成为“介帻”,同时冠的尺寸开始变大,前后连接在颜题和帻耳上。

武官们佩戴红色的短耳平屋的平上巾(因为他们不在头顶扎发髻,而是总发至脑后束辫髻),配合使用武弁大冠,从正面看形似一把口朝下的簸箕,左右有两个护耳。有的在冠的两侧竖立着野雉的尾翎,就成了所谓鹖冠。

手机: 电话: EMAIL:68048562@qq.com

公司地址:广东省佛山市 网址:www.aadkj.com

Copyright © 铝浩建材厂 All Rights Reserved. 湘ICP备2024042242号-4 xml地图